Quando si discute sulla condizione di inferiorità economica dell’Africa, il colonialismo ottocentesco è normalmente ritenuto una delle cause principali, per ovvie ragioni. Esso ha rappresentato la necessità per il capitalismo di impadronirsi di ‘natura a buon mercato’ (per usare un’ottima espressione di Jason Moore e Raj Patel), dopo che la prima ondata della rivoluzione industriale aveva depauperato le risorse europee.

L’occupazione, anche quando ha assunto toni meno autoritari e opprimenti, ha sempre puntato a mantenere le popolazioni locali in uno stato di inferiorità, dove qualsiasi trasferimento di tecnologia e conoscenza è avvenuto per lo più in un funzione degli interessi della madrepatria, bramosa di materie prime e decisa a impedire una concorrenza sul piano commerciale per i prodotti finiti con le colonie. Chi volesse approfondire la tematica dei danni creati dal colonialismo può ad esempio leggere questo contributo. Qui desidero invece soffermarmi su di un fenomeno molto più recente e che ritengo ancora più determinante per la situazione africana attuale.

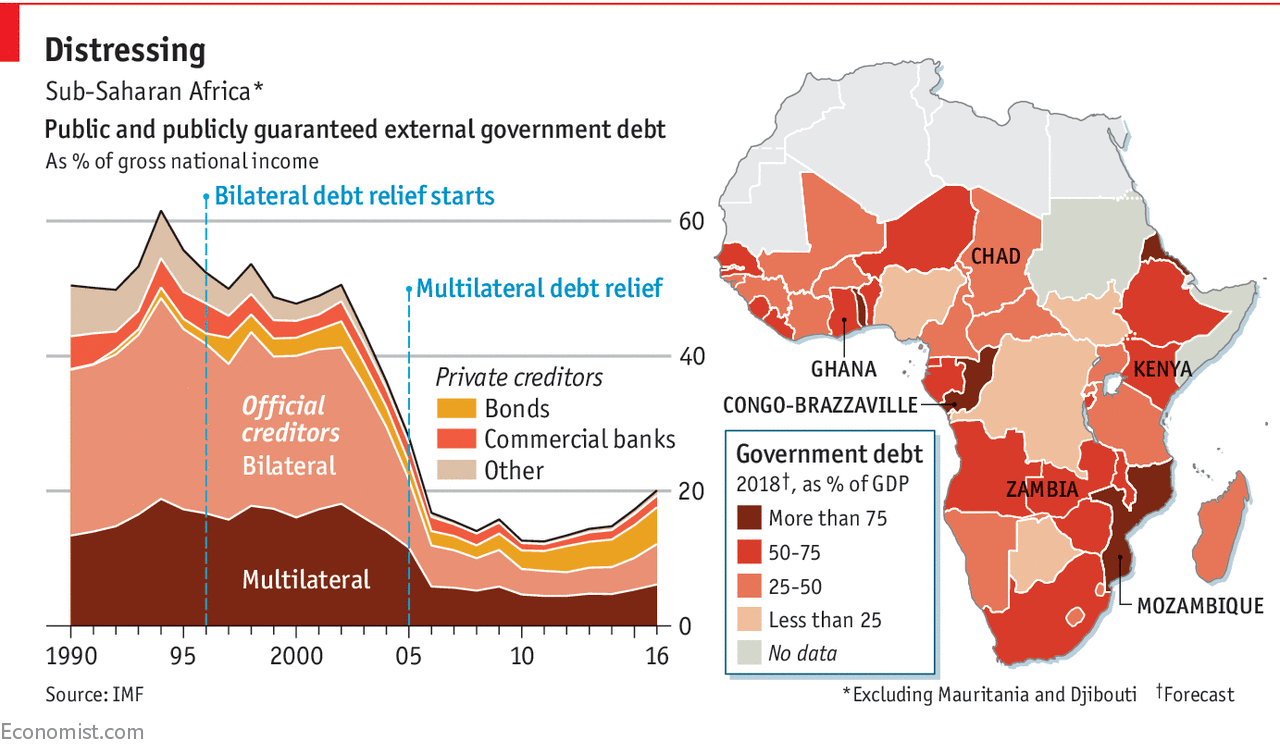

Nel 1979, con l’economia mondiale ancora sofferente per lo shock petrolifero di sei anni prima, il governatore della Federal Reserve Paul Volker, con una mossa sorpresa, aumentò i tassi di interesse nonostante la stagnazione, mettendo in crisi molti paesi in via di sviluppo che avevano contratto prestiti negli anni precedenti approfittando di condizioni favorevoli. Per risarcire il debito, tanti decisero di aderire ai progetti di aggiustamento strutturale del Fondo Monetario e della Banca Mondiale, che proponevano finanziamenti condizionati all’attuazzione di politiche successivamente note come ‘Washington Consensus’ (dal nome attribuito loro nel 1989 dall’economista John Williamson) o ‘neoliberismo’, finalizzate all’abolizione delle restrizioni all’importazione e alla libertà d’impresa delle compagnie straniere, alla privatizzazione delle aziende statali, alla liberalizzazione dei servizi, al rispetto del pareggio di bilancio, al contenimento dell’inflazione e al riorientamento della produzione nazionale privilegiando le esportazioni. Il Washington Consensus diventerà poi l’ideologia fondante della WTO, creata nel 1995 allo scopo di liberalizzare i mercati a livello globale.

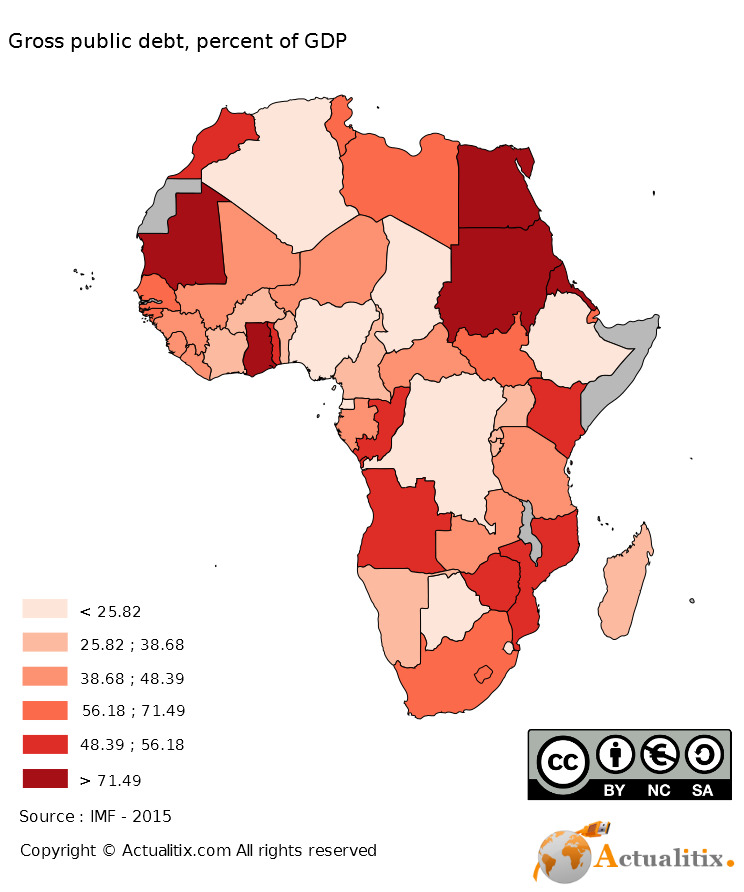

A cavallo del millennio, la piaga del debito ha assunto proporzioni talmente abnormi da convincere (grazie anche a campagne internazionali come Make Poverty History) i potentati pubblici e privati internazionali a concedere una sostanziale ristrutturazione. Tuttavia, senza intervenire sul perverso meccanismo degli interessi, la bolla debitoria era destinata a crescere di nuovo; paradossalmente, l’allentamento della crisi economica degli ultimi anni ha peggiorato le cose perché ha comportato una risalita dei tassi di interesse, creando una spirale infinita dalle cui grinfie pare impossibile sfuggire.

Premesso che i fragili stati usciti dal colonialismo erano giunti all’indipendenza troppo tardi per imitare lo sviluppo occidentale, il fardello del debito ha di certo condizionato molto negativamente il loro avvenire. Tarpando le ali all’industria locale e inficiando pesantemente le misure di promozione sociale tentate subito dopo la decolonizzazione, si è impedita qualsiasi parvenza di transizione demografica che avrebbe almeno parzialmente contenuto gli effetti nefasti dell’attuale sovrappopolazione; in agricoltura, il Washington Consensus ha significato un importante ridimensionamento (se non proprio l’abbandono) dei progetti di riforma agraria per la ridistribuzione delle terre, nonché scelte deleterie improntate alla priorità di esportare.

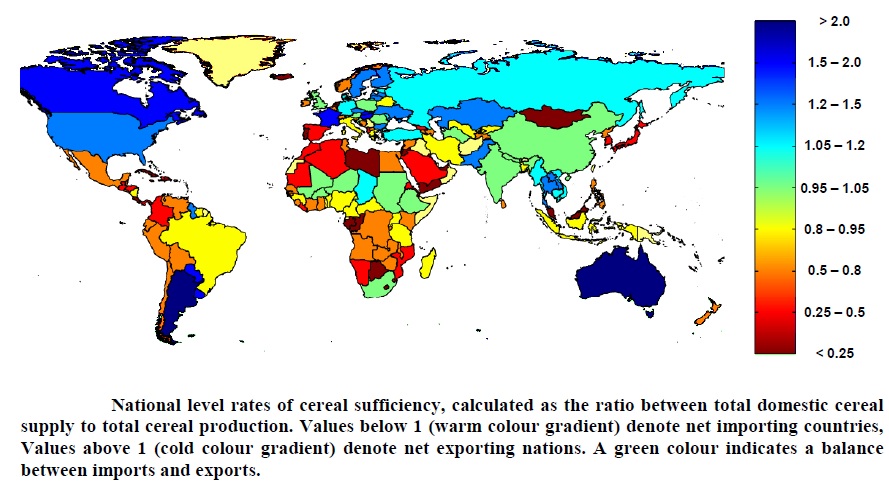

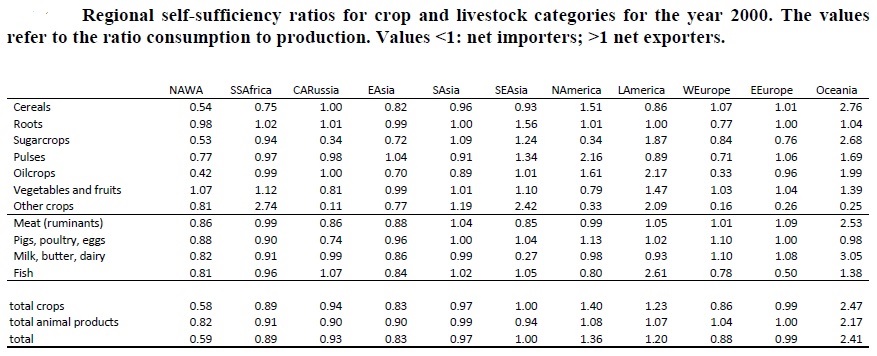

Le agricolture statunitensi ed europee, lautamente sovvenzionate da Farm Bill e PAC, producono in maniera ipertrofica (per scopi molto spesso estranei all’alimentazione umana) instaurando un regime di prezzi artificioso, impedendo ai contadini dei paesi incappati nel Washington Consensus di competere alla pari, in particolare nell’ambito dei cereali. Per garantirsi un adeguato approvvigionamento, non resta che barattare grandi quantitativi di materie prime strategiche in cambio di cibo (alla maniera delle nazioni dell’area nordafricana-mediorientale con gas e petrolio) oppure riconvertire l’agricoltura locale assegnando un peso significativo a prodotti di esportazione quali cacao, caffè, té, cotone o beni voluttuari non alimentari (famoso il caso dei fiori kenioti).

Fonte: Erb e altri (2012) (NAWA: Nord Africa, Medio oriente; SSAfrica: Africa Sub Sahariana. La voce ‘other crops’ indica colture tropicali come caffè, tè, cacao)

Fonte: Erb e altri (2012) (NAWA: Nord Africa, Medio oriente; SSAfrica: Africa Sub Sahariana. La voce ‘other crops’ indica colture tropicali come caffè, tè, cacao)

Il quadro descritto è molto pericoloso per i paesi coinvolti, in particolare perché:

- si è legati mani e piedi alla volatilità dei prezzi della materia prima esportata e, in caso di ribassi eccessivi, diminuiscono drammaticamente le entrate dello stato, provocando crisi che rischiano di condizionare la già precaria stabilità politica. Il crollo del prezzo degli idrocarburi ha ricoperto sicuramente un ruolo decisivo nelle rivolte delle primavere arabe, allo stesso modo nazioni come Etiopia o Ghana sono state profondamente turbate dai periodici deprezzamenti delle rispettive commodity di riferimento (caffé e cacao);

- vincolati all’importazione di grandi quantità di cereali, gravi crisi alimentari causate dal rialzo dei prezzi sono sempre dietro l’angolo (vedi 1972-75 e 2008-09);

- le regioni dove si concentrano i maggiori giacimenti di minerali o idrocarburi rischiano di diventare fonte di destabilizzazione, scatenando guerre civili tra formazioni paramilitari (che possono assumere contorni etnici, tribali o religiosi) per il loro controllo, fino ad arrivare a secessioni come nel caso del Sud Sudan, sede di importanti giacimenti petroliferi.

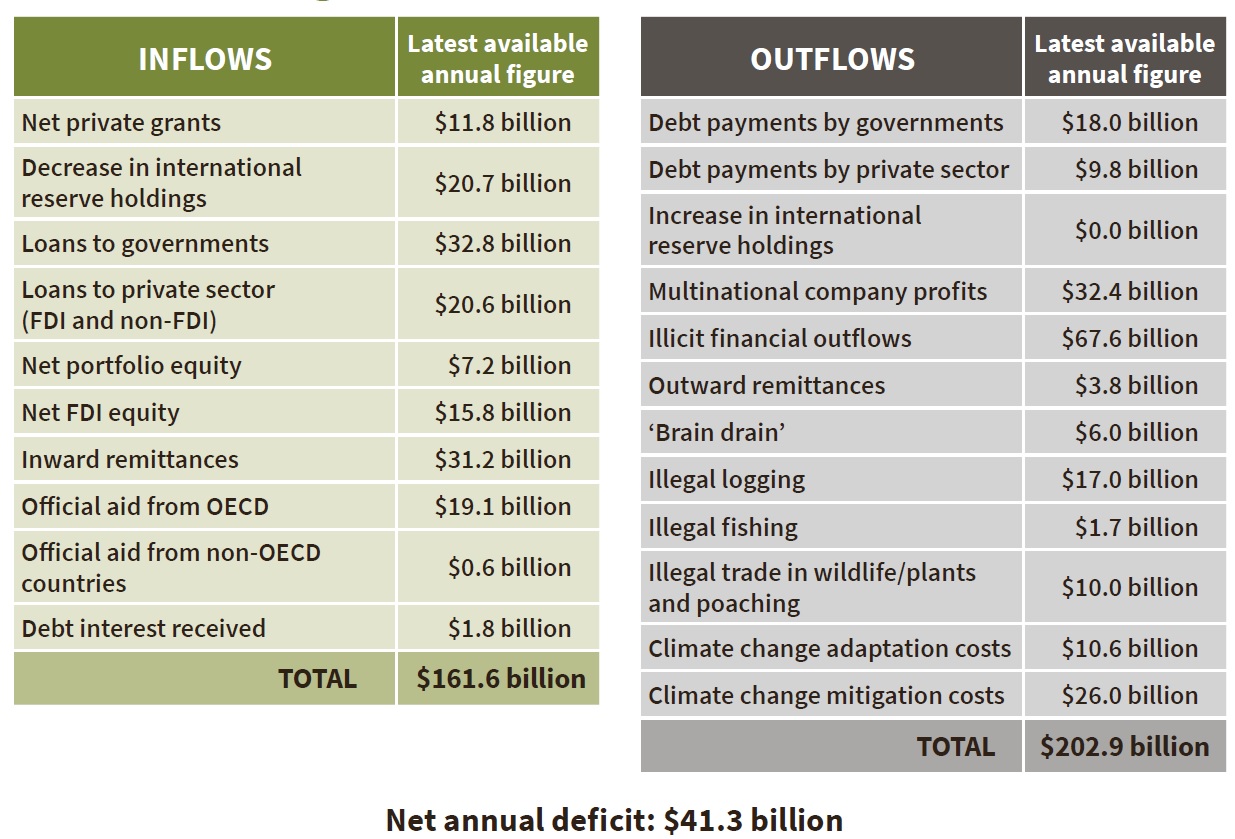

Un’analisi condotta da Global Justice Now ha stimato che, tra entrate e uscite, l’Africa si trovi in deficit per circa 41 miliardi di dollari: sul banco degli imputati occupano un ruolo rilevante l’elusione fiscale praticata dalle multinazionali e le attività di pesca e caccia illegali, oltre ai danni causati dal riscaldamento globale del pianeta, di cui l’Africa ha scarse responsabilità pur subendone massicciamente gli effetti.

Basta così?

Si potrebbero scrivere interi libri sulla condizione africana; posso consigliare Africa, tutto quello che dovresti sapere e che nessuno ti ha mai raccontato di Giuseppe Carrisi e I coloni dell’austerity di Ilaria Bifarini (quest’ultimo non letto personalmente ma consigliatomi da persone fidate). Credo però che la breve esposizione di questo articolo sia sufficiente per capire la drammatica portata del problema vissuto dal continente nero.

Da alcuni anni, l’Italia e altre nazioni dell’Europa mediterranea stanno sperimentando sulla loro pelle i duri effetti delle cosiddette politiche di austerità. Immaginate di viverle laddove lo stato è di giovane costituzione e vittima dell’instabilità politica (quando non della guerra civile vera e propria), non è mai esistito un reale sistema di welfare, persiste un consistente gap tecnologico, si patisce la sovrappopolazione e lo spettro di povertà e fame è quanto mai concreto. Se, in un paese occidentale come il nostro, solo nel 2017 ben 285.000 concittadini hanno preferito trasferirsi all’estero (per trovare cifre più elevate bisogna tornare agli anni immediatamente successivi al secondo dopoguerrra), non è troppo difficile capire perché tanti africani aspirino a raggiungere l’Europa, cioé la meta di gran parte della ricchezza che abbandona il loro continente. Che esista una correlazione tra entità delle migrazioni e tale ricchezza in uscita dall’Africa è assolutamente fuori di dubbio, fattore che dovrebbe seriamente farci riflettere quando si minimizza la condizione di ‘migrante economico’.

Le esportazioni invisibili

Ciao Igor

A supporto degli articoli che stai pubblicando sto preparando un lungo articolo volto a indicare le radici del mondo moderno, i suoi modelli culturali di fondo, e quindi le radici di quei particolari rapporti, di quei particolari interscambi commerciali, ecc., esistenti attualmente fra le varie nazioni e fra le varie aree geopolitiche.

Le considerazioni contenute nell’articolo che sto preparando si basano sugli studi della storia antica che ho intrapreso molti anni fa.

Penso di avere individuato il periodo e il luogo in cui affonda le radici il processo storico-culturale in cui l’attuale umanità è immersa: è la seconda parte del VI millennio before present (BP), cioè la seconda parte del IV millennio a.C. (3500-3000 a.C.) e il luogo è la Bassa Mesopotamia (e in generale l’antico Vicino Oriente).

A proposito di esportazioni e importazioni che avvenivano nel periodo indicato guarda come espone la situazione lo storico Mario Liverani.

“Si è già detto che le merci economicamente trasportabili su lunga distanza devono esser abbastanza preziose per unità di ingombro, e che esportazioni di cereali sono da escludere, ogni distretto dovendo vivere sostanzialmente sulle proprie risorse alimentari. Qualche equivoco a tale riguardo è derivato dall’incrocio fra certi silenzi della documentazione archeologica e certe affermazioni di testi letterari posteriori (ma riferentesi al commercio proto-storico). Da un lato le importazioni (metalli e pietre dure) sono assai meglio rappresentate nella deposizione archeologica che non le esportazioni (sia in quanto stoffe deperibili, sia in quanto disperse su un territorio più vasto). Il problema delle “esportazioni invisibili” è stato spesso risolto nel senso che si esportavano prodotti alimentari, col conforto dei testi (specialmente sul commercio Uruk-Aratta) che presentano lunghe carovane di asini che partono carichi di granaglie. In realtà le esportazioni sono “invisibili” sia perché di natura deperibile, sia perché proporzionalmente modeste, sia perché spesso “censurate” dalla ideologia dei testi. La modestia degli esborsi configura una tipica situazione di “scambio ineguale”, in cui il partner economicamente e tecnologicamente ed organizzativamente più avanzato ricava ingenti quantitativi di materie prime contro la cessione di modesti quantitativi di prodotti artigianali e di paccottiglia, contando sulla diversa scala di valori in uso alle due estremità dello scambio.

Quanto alle fonti scritte, esse di norma sorvolano sulle esportazioni perché le considerano ideologicamente irrilevanti. Secondo l’ideologia proto-statale le materie prime sono procacciate non per la cessione di un controvalore, ma per il prestigio e la potenza del dio cittadino e del re che ne è il rappresentante terreno e il gestore economico. Le regioni periferiche, poco abitate ma ricche di materiali, hanno la funzione di fornire i loro specifici apporti al funzionamento del paese centrale (e del suo centro simbolico, il tempio del dio cittadino). Riconoscere contraccambi di valore economico più o meno equivalente implicherebbe riconoscere l’esistenza di altri centri politici analoghi a quello centrale, significherebbe sovvertire l’intera struttura centralizzata dell’universo, la preminenza del dio cittadino, la contrapposizione fra mondo civile e mondo barbaro. In questo contesto, l’unica esportazione ideologicamente compatibile e anzi propagandabile è il cibo, perché questo serve a “far vivere” coloro che lo ricevono e dunque li immette nel grande sistema redistributivo e assistenziale centrato sul tempio cittadino.” (Mario Liverani, Antico oriente – Storia società economia, Laterza, Roma-Bari, 2006, pagg. 144-145”

In questo articolo hai scritto:

” Le agricolture statunitensi ed europee, lautamente sovvenzionate da Farm Bill e PAC, producono in maniera ipertrofica (per scopi molto spesso estranei all’alimentazione umana) instaurando un regime di prezzi artificioso, impedendo ai contadini dei paesi incappati nel Washington Consensus di competere alla pari, in particolare nell’ambito dei cereali. Per garantirsi un adeguato approvvigionamento, non resta che barattare grandi quantitativi di materie prime strategiche in cambio di cibo (alla maniera delle nazioni dell’area nordafricana-mediorientale con gas e petrolio) oppure riconvertire l’agricoltura locale assegnando un peso significativo a prodotti di esportazione quali cacao, caffè, té, cotone o beni voluttuari non alimentari (famoso il caso dei fiori kenioti).”

Visto quello che dici bisogna concludere che gli obiettivi del centro del mondo, elaborati nella seconda parte del IV millennio a.C., si sono realizzati. La differenza è che adesso il centro del mondo non è la Bassa Mesopotamia ma l’Occidente [e altri attori che ultimamente si sono aggiunti, come la Cina e altri]): i modelli culturali però sono sempre gli stessi!

Ciao

Armando

Ciao Armando, resto curioso in attesa del tuo contributo. Sinceramente, sono sempre un po’ titubante quando si tracciano parallelismi tra la società attuale e quelle molto lontani nel tempo; tuttavia, non mi stupirebbe affatto trovare un filo conduttore basato sulla dominazione tramite controllo di flussi di materie prime. La società cretese nel suo periodo di massimo splendore, quando dominava nel mediterraneo orientale, ad esempio era sicuramente basata su di un sistema centro-periferia non dissimile concettualmente dall’attuale.

[…] dossier, dedicata a smontare luoghi comuni consolidati. QUI potete leggere la prima puntata e QUI la […]