Gran parte delle vittime della strage di Dacca, al momento il più grave eccidio di civili italiani mai compiuto al di fuori del territorio nazionale, lavorava per imprese del settore tessile che hanno esternalizzato la produzione in Bangladesh e altri paesi in via di sviluppo.

Il valore dell’export tessile del paese asiatico ammonta a 15,1 miliardi di dollari, ben il 68% di tutte le esportazioni. C’è chi ritiene questo business il propulsore di una sorta di boom economico del Bangladesh, un’argomentazione basata principalmente sul fatto che, nel periodo 2007-2012, il PIL ha registrato una crescita media annua del 6,2% e la produzione industriale del 7,9%, mentre il tasso di disoccupazione si è attestato poco al di sopra del 4%. Numeri davvero considerevoli per un paese il cui nome tradizionalmente ha sempre evocato fame e miseria, incapaci però di dissimulare una triste realtà sempre pronta a mostrare la sua faccia più feroce.

Il 24 aprile 2013, il crollo del Rana Plaza nella città di Savar (distretto di Dacca), edificio che ospitava diversi laboratori tessili, con i suoi 2115 feriti e le sue 1129 vittime ha riportato tutti gli entusiasti con i piede per terra, aprendo uno squarcio (per la verità piuttosto prevedibile) sulle condizioni dei lavoratori del settore e su tutto il presunto miracolo da delocalizzazione produttiva. Un ottimo articolo di Limes sintetizzò perfettamente l’intera situazione; riporto alcuni stralci significativi:

Il disastro ha riacceso il dibattito sulle pessime condizioni dei lavoratori nel paese. Le rinnovate preoccupazioni hanno portato alla stesura di un accordo tra l’International Labour Organization (Ilo), i lavoratori, i sindacati e le imprese in loco. Oggetto dell’intesa un piano di ispezioni per incrementare il livello di sicurezza degli edifici e ridurre il rischio di incendi o altri infortuni sul posto di lavoro (una schematica spiegazione della struttura del testo è disponibile qui).

Per ora hanno firmato circa 40 grandi aziende tra cui H&M, Benetton, Mango, Tesco, El Corte Inglés e molte altre; solo due sono americane: Pvh e Abercrombie&Fitch. Due giganti dell’abbigliamento, Gap e Walmart, al momento si sono astenuti. La prima ha dichiarato di non voler aderire al sistema di risoluzione delle controversie legali, che, nella versione attuale, la esporrebbe a un rischio di contenzioso troppo elevato. La seconda, invece, sta organizzando delle ispezioni bimestrali autonome nelle oltre 300 fabbriche di cui dispone nel paese.

L’accordo ha rappresentato un sollievo per molti, “una benedizione di Dio che ci lascia uno spazio per respirare” per Abdus Salam Murshedy, presidente dell’associazione esportatori del Bangladesh. Dopo tutto però, si tratta pur sempre di un primo passo: in quanto tale, non può essere considerato risolutivo.

Come scrive Syful Islam, reporter del Financial Express di Dhaka, alcuni elementi minacciano il buon esito del processo. In primo luogo, la maggior parte delle aziende del paese non è regolamentata. Inoltre, la mancanza di fondi adeguati e la corruzione potrebbero mettere a rischio l’attuazione delle clausole. Al di là della validità di queste soluzioni di breve periodo, per i diversi attori della catena di produzione si profilano numerose questioni interconnesse, che presentano anche risvolti geopolitici.

Gli investitori, a monte dell’intero processo, sono impegnati a gestire il punto interrogativo che pende sul futuro della manifattura. In principio fu la Cina: il grande sogno degli imprenditori che, in un istante o quasi, furono in grado di tagliare il costo del lavoro e di estendere notevolmente la produzione, aumentandone significativamente il ritmo. L’Europa guardava all’Oriente ricordandosi del suo 1800 e proiettando in quelle terre lontane (ma incredibilmente vicine, grazie alle moderne infrastrutture) l’immagine aggiornata della Rivoluzione Industriale.

Sfruttando le tempistiche di una diversa evoluzione, la produzione ha potuto beneficiare di bassi costi nonché di basse rivendicazioni. Tuttavia, il livello dei salari è cresciuto notevolmente nel tempo; ciò riflette, come puntualizza il Wall Street Journal, uno spostamento della struttura del mercato del lavoro, che da un eccesso di offerta è passato a un eccesso di domanda.

Di fronte a questo slittamento e al corrispondente incremento dei costi, le grandi aziende occidentali, specialmente quelle del settore tessile, hanno ulteriormente delocalizzato la produzione verso il Bangladesh e le altre nazioni vicine, come la Cambogia. Nel 1997, Krugman scriveva che l’arrivo massiccio delle multinazionali aveva sradicato il paese dalla povertà dilagante. Oggi l’export tessile di Dhaka conta per oltre 17 miliardi di dollari.

“Non c’è una futura Cina. La Cina è stato un caso unico. Paesi come il Vietnam e il Bangladesh hanno un minore costo del lavoro ma non hanno la popolazione o le infrastrutture per fare quello che ha fatto la Cina”, ha detto in un’intervista al Financial Times Kevin O’ Marah della Scm World, co-autore di uno studio sui piani futuri di 300 business leaders.

Insomma, il Bangladesh non è cresciuto di pari passo con la sua economia, quindi le prospettive future sono più fragili e restano ancorate allo sviluppo più che accelerato degli ultimi anni. Per questo molti temono che, dopo i recenti episodi, un aumento del costo del lavoro dovuto all’incremento del salario minimo o all’introduzione di nuove misure di sicurezza possa generare l’emigrazione in massa delle aziende.

A ciò si aggiunga che il salario medio di un lavoratore tessile si aggira tra i 30 e i 70 euro mensili, malgrado il costo della vita sia superiore, per avere un metro di paragone, a quello di Romania e Bulgaria, dove il salario minimo oscilla intorno ai 160-170 euro. Siamo di fronte a un classico esempio di crescita economica senza sviluppo, basta dare uno sguardo a qualche parametro economico e sociale:

- il PIL pro capite è lo stesso del Benin e inferiore a quello di Haiti, Kenya e Sud Sudan;

- l’Indice di sviluppo umano colloca il Bangladesh al 143° posto, superato anche da Ghana e Guinea Equatoriale;

- il tasso di alfabetizzazione si attesta sul 57,7%, inferiore a quello di Ruanda e Uganda;

- la piaga del lavoro minorile è consistente, secondo l’Unicef coinvolge quasi 5 milioni di bambini di età compresa tra i 5 e i 15 anni;

- solo il 2,2% del PIL è dedicato all’istruzione (è il 2,5% in Congo) e il 3,6% alla sanità (è il 6,1% in Nigeria);

- è il diciannovesimo paese più denutrito al mondo secondo l’Indice globale della fame (peggio di Angola, Uganda e Namibia) e, insieme al Burundi, è in assoluto la nazione con la dieta più povera di grassi;

- il tasso di motorizzazione è di 2 auto ogni 1.000 abitanti, solo in Etiopia e Somalia è più basso:

- a fronte di tutti questi problemi sociali, il Bangladesh spende però circa 670 milioni di dollari all’anno per l’acquisto di armamenti.

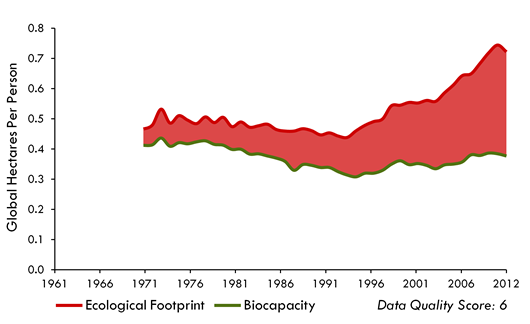

Come se non bastasse, le problematiche ecologiche si presentano non meno gravi. La superficie del Bangladesh è circa centoventi volte inferiore a quella della Russia, ma ospita al suo interno 152 milioni di persone contro i 142 milioni della nazione euroasiatica, originando quindi una densità di popolazione spaventosa, superiore ai 1.000 abitanti per chilometro quadrato, situazione che ha spinto il governo a intraprendere delle politiche di pianificazione familiare che hanno parzialmente ridotto i tassi di natalità. La sovrappopolazione è tale per cui, malgrado i consumi pro capite siano estremamente bassi, l’impatto ambientale complessivo è considerevole, un esempio da manuale di distruzione ecologica da parte dei poveri. L’impronta ecologica media di un bengalese è circa sei volte più bassa di quella di un italiano, ma la crescita eccessiva della popolazione è stata tale da superare la biocapicità del paese, determinando quindi una situazione di overshoot, cioé di sovrafruttamento delle risorse rinnovabili.

Dulcis in fundo, il Bangladesh si trova nella top ten dei paesi con il minor indice di sostenibilità ambientale e la peggior qualità dell’aria.

Certo, il commando di attentatori della strage di Dacca – a quanto pare appartenenti alla ristretta classe agiata bengalese – era mosso solo da un generico odio per gli ‘stranieri infedeli’, le problematiche sociali ed ecologiche erano sicuramente l’ultima delle loro preoccupazioni, così come non bisogna tacere l’impegno di diversi operatori occidentali del settore tessile (tra cui alcune delle vittime) nel sostenere progetti di solidarietà e promozione sociale. Tuttavia, c’è un fatto ineludibile che nessuno sforzo filantropico o nessuna iniziativa di microcredito alla Yunus può cambiare: il Bangladesh è una nazione ai margini periferici dell’economia-mondo il cui merito principale, in quel contesto, è di fungere da serbatoio di manodopera a basso costo e di essere molto lassista in materia ambientale; non dispone del peso politico-militare cinese o indiano, per cui non potrà mai assurgere a paese emergente, neanche ora che la stella dei Brics comincia a tramontare. Insormontabili limiti di natura sociale e ambientale fanno sì che il Bangladesh abbia già raggiunto il suo apice – per altro non particolarmente brillante – a cui può seguire un declino disastroso, alla luce dei tanti problemi che lo affliggono. E che dire della ‘difesa dei nostri valori’, ripetutamente strombazzata dopo ogni attentato terroristico? La delocalizzazione produttiva è un valore occidentale da difendere e perpetuare, con tutto lo spreco energetico, il degrado dell’ambiente e lo sfruttamento umano che si celano dietro qualche punto percentuale di PIL? Con i danni che comporta e con la totale mancanza di prospettive per il futuro, quanto è grande il rischio di creare terreno fertile per la propaganda del terrorismo fondamentalista? Qualche euro risparmiato su di un capo di vestiario valgono tutti questi pericoli?

(Dove non indicato diversamente, i dati degli indicatori economici, demografici e sociali sono tratti da The Economist, Il mondo in cifre 2015)

Immagine in evidenza: Rana Plaza subito dopo il crollo (fonte: Wikipedia)

No, non valgono tutti questi pericoli nè questo sfruttamento dell’uomo sull’uomo.