La scorsa settimana, ho trovato su di un gruppo Facebook una serie articoli di Thierry Meyssan dedicati alla questione ambientale che, dopo alcune insinuazioni raccapriccianti (del tipo: movimento ecologista creato ad arte da Nixon e Kissinger per distrarre l’attenzione dalla guerra, influenza antropica sul riscaldamento globale dell’atmosfera ‘ipotesi non dimostrata’ divenuta egemone grazie a un complotto ordito dal climatologo James Hansen e Margaret Thatcher, oltre alle solite leggende metropolitane sul Club di Roma), si chiude con la seguente presa di posizione:

Durante i 40 anni di discussione ONU circa l’ambiente, le cose non sono affatto migliorate, al contrario. Ma è stato realizzato un incredibile insieme di abili trucchi: la responsabilità degli Stati è stata dimenticata, quella delle multinazionali è stata occultata, mentre quelle degli individui è stata stigmatizzata. L’albero nasconde la foresta.

Nei vertici internazionali, nessuno tenta di valutare il costo energetico delle guerre in Afghanistan e in Iraq, includendo il ponte aereo quotidiano che permette di trasportare la logistica degli Stati Uniti sul campo di battaglia, compresa la razione per i soldati.

Nessuno misura le superfici abitabili contaminate dalle munizioni all’uranio impoverito, dai Balcani alla Somalia, passando per il Grande Medio Oriente.

Nessuno ricorda le superfici agricole distrutte dalle fumigazioni nell’ambito della guerra alle droghe, in America Latina o in Asia Centrale; né quelle rese sterili dallo spargimento dell’agente arancio, dalla giungla vietnamita ai palmeti iracheni.

Fino alla conferenza di Cochabamba, la coscienza collettiva ha dimenticato l’evidenza che i maggiori colpi all’ambiente non sono la conseguenza di stili di vita specifici, né dell’industria civile, ma delle guerre intraprese per permettere alle multinazionali di sfruttare le risorse naturali, e lo sfruttamento senza scrupoli di tali risorse da queste multinazionali per alimentare gli eserciti imperiali. Ciò ci riporta al nostro punto di partenza, quando U Thant proclamava il « giorno della Terra » per protestare contro la guerra in Vietnam.

Da quanto scrive, si evince chiaramente che il giornalista francese non ha mai letto una sola pagina dei rapporti stilati dall’IPCC o enti simili, altrimenti saprebbe che le analisi passano al setaccio il comportamento di ciascuna nazione insieme all’incidenza di tutte le attività economiche nell’alterare il funzionamento del clima. In effetti, però, i dati civili non sono scorporati da quelli militari: che abbia ragione nel paventare una manipolazione per occultare l’entità del danno arrecato dalla smisurata macchina bellica a stelle e strisce? Che rappresenti davvero una delle principali fonti di inquinamento planetario, tale da minimizzare la portata delle attività legate alla sfera civile? Cerchiamo di scoprirlo.

Diversamente da quanto ci si potrebbe attendere, vige molta trasparenza riguardo ai consumi energetici delle forze armate statunitensi, che vengono regolarmente pubblicati nel dettaglio sul sito Web della US Energy Administration (EIA); esiste persino un’apposita voce di Wikipedia. Grazie a ciò, il Watson Institute for International and Public Affairs – centro di ricerca interdisciplinare situato presso la Brown University del Rhode Island – ha potuto condurre uno studio dove si calcola che, tra il 2010 e il 2017, tutte le attività legate al Dipartimento della Difesa abbiano comportato mediamente il rilascio di circa 66 milioni di tonnellate annue di CO2.

Si tratta di un valore particolarmente elevato? Dipende dall’angolazione da cui si osserva il problema: da una parte, è superiore alle emissioni complessive di paesi come Svizzera, Svezia, Ungheria o Nuova Zelanda, dall’altra costituisce solo una percentuale esigua (di poco superiore all’1%) sul totale nazionale di circa 6 miliardi di tonnellate di CO2; a titolo di paragone, l’agricoltura emette gas serra in misura quasi dieci volte maggiore (qui per informazioni più esaustive sulle emissioni statunitensi)

Ciò per quanto attiene agli USA; ma si può stimare l’impatto causato sul clima dalle forze armate di tutte le nazioni del mondo? Non ho trovato analisi al riguardo, cerchiamo quindi di formulare un’ipotesi realistica con le informazioni disponibili. Per ricostruire un adeguato rapporto di proporzioni, ci viene in soccorso un articolo di Forbes on line, evidenziante come le spese militari di Washington costituiscano il 36% di quelle globali, per cui sarebbe ragionevole presumere un impatto generale 4-5 volte superiore a quello generato dal Pentagono; ma forziamo la mano ed esageriamolo fino a dieci volte. Anche così, la CO2 prodotta da tutte le attività legate alla difesa (guerra) ammonterebbe a meno del 2% di tutte le emissioni climalteranti planetarie, che si aggirano sui 35 miliardi di tonnellate.

Forse è meglio che non siano scorporati i dati: “il settore militare incide per meno del 2% sulle emissioni totali di CO2” non avrebbe tutte le sembianze di un proclama filo-militarista? La guerra invece, come sosteneva Alex Zanotelli, è un orrore che deve diventare un tabù al pari dell’incesto al di là del contributo piccolo o grande al degrado ecologico, non foss’altro perché l’economia militare sottrae risorse preziose meglio utilizzabili. Se oggi un paese come il Costarica, oltre a vantare ottime performance nel campo sanitario e dell’educazione, si segnala per risultati significativi in quello ambientale (le foreste sono sono fortemente tutelate e l’elettricità è ottenuta quasi al 100% da fonti rinnovabili, ad esempio) ciò si deve sicuramente anche alla decisione presa settant’anni fa di rinunciare al possesso di un esercito permanente.

Pertanto, una volta compreso che l’attuale società industrializzata, con buona pace di Meyssan, è largamente insostenibile anche azzerando il settore militare, sarebbe comunque opportuno che i movimenti ecologisti dedicassero alla critica della guerra un’attenzione maggiore dell’attuale, specialmente quelli legati alla decrescita. I conflitti hanno sempre ricoperto un ruolo centrale per alimentare la megamacchina industriale-capitalista, ma, in un’epoca contrassegnata dai ritorni decrescenti e dalla scarsità di risorse, compiere razzie sempre più estese potrebbe rivelarsi l’unico modo per tirare a campare alla ricerca di una crescita economica sempre più chimerica. Parliamo già del presente, non di un futuro remoto.

La pluriennale crisi siriana si inserisce all’interno della contesa energetica internazionale per rifornire l’Europa di gas naturale estratto in Medio Oriente. Nel 2009, è stato varato il progetto della Qatar-Turkey Pipeline, che richiede il transito nel territorio siriano, permesso però negato da Bashar al-Assad, il quale si è invece mostrato interessato alla costruzione della Islamic Pipeline, gasdotto per sfruttare giacimenti iraniani che ha ricevuto anche il placet russo (si comprenderebbe quindi perché Putin si sia speso tanto per sostenere il regime di Assad).

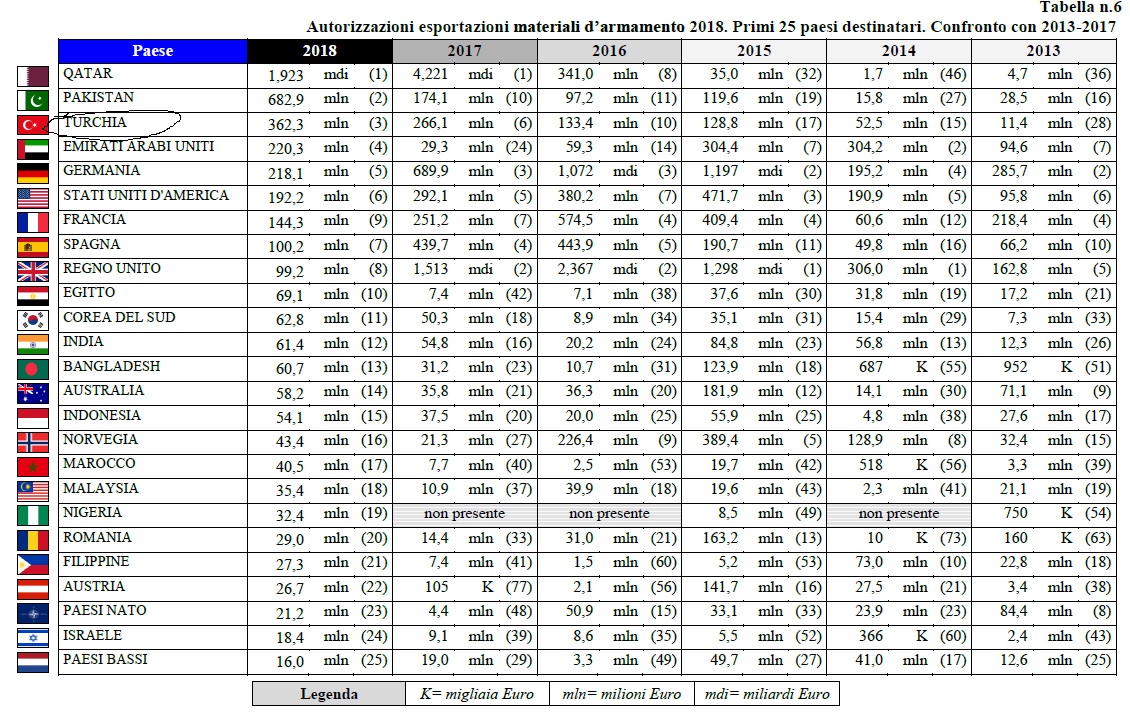

Mentre scrivo, il popolo kurdo sta subendo sulla sua pelle la decisione criminale della Turchia di invadere il nord della Siria. Per noi italiani, esprimere una netta opposizione a tale aggressione è un dovere imprescindibile affinché, come popolo, sia possibile quantomeno lenire la scelleratezza della nostra classe dirigente e imprenditoriale: nel quinquennio 2013-18, infatti, aziende italiane hanno venduto armamenti al governo di Ankara per un valore di poco inferiore al miliardo di euro, un trend di esportazioni cresciuto nel tempo parallelamente al dispotismo del presidente-sultano Recep Tayyip Erdoğan. Posso solo augurarmi che il governo italiano tenga fede alle solenni dichiarazioni del ministro di Di Maio di interrompere le forniture a prescindere da qualsiasi decisione a livello europeo.

Fonte: Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamenti, anno 2018

Fonte: Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamenti, anno 2018

Evitare di armare loschi figuri è però solo il minimo per non compromettersi, ancora più importante è evitare qualsiasi rapporto di dipendenza nei loro confronti, specialmente se ciò significa rimanere invischiati nel grande risiko dell’energia. Ad esempio, il Gasdotto Trans-Adriatico (TAP), di cui è stata approvata la costruzione malgrado la tenace opposizione di comitati cittadini e amministratori locali, funge da terminale di una linea che afferisce alla Trans-Anatolian Natural Gas Pipeline (TANAP) e alla South Caucasus Pipeline (SCP), rischiando così di soggiacere ai capricci non solo della Turchia ma anche dell’Azerbaijan, stato estremamente autoritario (leggetevi questa relazione di Amnesty International al riguardo)

Ciò va ad aggiungersi ai legami intessuti, tramite le reti gassifere già esistenti, con soggetti poco raccomandabili quali i governi di Algeria e Libia (sarebbe meglio dire con la fazione che controlla i giacimenti), mentre la politica di sostegno ai rigassificatori per importare il GNL (gas naturale liquido) rischia di causare una dipendenza dagli USA che andrebbe a sommarsi a quella che abbiamo con la Russia, da cui l’Italia attinge metano attraverso un allacciamento alla Trans Austria Gas Pipeline (qui per informazioni complete sugli approvvigionamenti di gas del nostro paese).

Purtroppo, come dimostrano le polemiche sul TAP e fenomeni affini, le contestazioni ai gasdotti si concentrano quasi esclusivamente sulle pur importanti valutazioni di impatto ambientale, tralasciando questioni fondamentali legate alla necessità di decarbonizzare l’economia e assicurarsi una sovranità energetica che consolidi quella politica. Investimenti in energie rinnovabili avrebbero soddisfatto entrambe le esigenze, invece società a maggioranza di capitale pubblico quali ENI e SNAM ancora oggi collocano decine di milioni di euro nel comparto del gas adducendo la giustificazione pseudo-ambientalista della ‘strategia energetica ponte’, oramai ampiamente smentita dai fatti. Sforziamoci di cambiare le cose.

Fonte immagine in evidenza: Unimondo