Per chi non lo sapesse, Cowspiracy: The Sustainability Secret è un documentario del 2014 prodotto e diretto da Kip Andersen e Keegan Kuhn, finanziato collettivamente con il crowdfunding tramite IndieGoGo, un’opera che si propone di denunciare l’impatto dell’allevamento e dell’agricoltura animale sull’ambiente, investigando le politiche delle organizzazioni ambientaliste su tale questione non senza sollevare seri dubbi sul loro operato. Tuttavia, il messaggio più importante ed evidente del documentario consiste nel propugnare il veganesimo quale “solo modo di vivere in modo sostenibile ed etico su un pianeta con 7 miliardi di altre persone”, ragion per cui Cowspiracy (al pari del veganesimo) tendenzialmente si ama o si odia, senza mezze misure, atteggiamento di per sé poco adatto per esprimere giudizi ponderati su qualsivoglia argomento.

I detrattori lo descrivono come una classica opera basata sulle tesi del ‘complotto’ – il gioco di parole nel titolo parla da solo – sostanzialmente privo di qualsiasi fondamento scientifico. Un giudizio tanto negativo è eccessivo, perché quasi sempre le affermazioni sono supportate da studi di enti affidabili tra cui spiccano FAO, IPCC, Worldwatch Institute; semmai è l’uso abbastanza selettivo e strumentale che ne viene fatto a creare diversi dubbi.

Chi fosse interessato a sviscerare tutte le criticità attorno alle ricostruzioni di Cowspiracy può consultare questo ottimo articolo del Dailykos tradotto in Italiano da Massimiliano Rupalti per il blog effettorisorse. In sintesi, il problema principale è che gli autori hanno hanno realizzato l’intero documentario per dimostrare una tesi già precostituita, quella del veganesimo panacea dei problemi ecologici planetari. Sono stati scorretti e vanno condannati per questo? Personalmente mi verrebbe da dire: si sono dimostrati ‘scorretti’ tanto quanto si sono rivelati estremamente ‘umani’.

La ricerca della verità oggettiva, pilastro della scienza moderna dai tempo di Galileo, Bacone e Cartesio, rappresenta allo stesso tempo un nobile e imprescindibile intento quanto una pia illusione. Secondo Werner Heisenberg, “ciò che osserviamo non è la natura stessa ma la natura esposta ai nostri metodi di indagine”, mentre Thomas Kuhn, nel suo classico La struttura delle rivoluzioni scientifiche, si spinge più in la affermando che il comportamento abitudinario della scienza ‘normale’ di fronte alle anomalie provienti dall’esterno è quello di adattare il più possibile la realtà al paradigma scientifico e non il contrario, almeno fin quando ciò non si rivela insormontabile; nondimeno, da questo sforzo apparentemente irrazionale possono scaturire molte scoperte impreviste (si pensi alle conquiste degli studiosi ostinatamente convinti che l’elettricità fosse un fluido). Più banalmente, lo psicologo statunitese Abraham Maslow ha spiegato che “se l’unico strumento che hai in mano è un martello, ogni cosa inizierà a sembrarti un chiodo”.

Se la spiegazione non vi convince, vi proprongo un semplice esperimento con queste due immagini (fonte: Il fatto alimentare):

Immaginiamo che vengano osservate contemporaneamente da un sostenitore del progresso e da uno studioso del picco del petrolio. Il progressista nella prima vedrà fatica, miseria e scarsa produttività, mentre rimarrà estasiato dalla seconda che propugna un’ideale di agricoltura dove lo sforzo fisico è notevolmente ridotto proprorzionalmente a un aumento esponenziale della resa per ettaro. Il picchista invece, pur non negando gli oneri e i limiti della coltivazione manuale, ne apprezzerà la resilienza che fa da contraltare al dispendio di energia fossile rappresentato dal mietitrebbia, un macchinario dai consumi molto elevati: un’agricoltura dove il bilancio energetico output alimentare-input è pesantemente in deficit non gli desterà certo una grande impressione. Rimanendo a questo livello, sia il progressista che il picchista hanno ragione, perché analizzano la medesima fonte attraverso criteri di analisi diversi precedentemente stabiliti e tramite i quali esprimono dei giudizi di merito; insomma, i confini tra ‘metodo di indagine’ scientificamente comprovabile e ‘tesi precostituita’ possono essere alquanto labili.

Nel campo della divulgazione, poi, chi inizia una ricerca veramente ‘dal nulla’, senza alcuna opinione sull’argomento ma traendola solo dopo un’osservazione fredda e imparziale dei dati riscontrati? Avrebbe per altro senso comportarsi così? Se pretendessimo sempre e da chiunque un rigore da rivista scientifica (il mio lato cattivo direbbe: se lo pretendessimo anche dalle riviste scientifiche!), dovremmo fare tabula rasa di tutto il panorama editoriale non accademico: che cosa fa un ‘giornale di opinione’ se non offrire una chiave di lettura, inevitabilmente aprioristica, sulla realtà? Ad esempio, una regola d’oro del giornalismo di inchiesta all’americana è “il governo mente sempre”, un precetto imprescindibile per capire quelle rare volte in cui dice la verità. Ammettere un relativismo consapevole e fondato è forse fondamentale per non cadere nel relativismo più totale.

Di conseguenza, si superano i confini della correttezza quando si viola qualsiasi basilare principio di onestà intellettuale, falsificando argomentazioni, tacendo volontariamente l’esistenza di prove contrarie alla propria tesi, usando due pesi e due misure, cavillando e sofisticando oltre ogni ragionevolezza nel tentativo di negare l’evidente. In coscienza solo gli autori di Cowspiracy possono sapere se le loro imprecisioni sono dovute a ignoranza, malafede o – lo ritengo più probabile – semplicemente all’aver anteposto il sostegno alla causa alla ricerca dell’obiettività. Sicuramente non avevano prove sufficienti per lanciare accuse infamanti contro altri soggetti del panorama ambientalista non in sintonia con le loro visioni, per cui dovevano semplicemente astenersi dal farlo. Greenpeace non ha affatto gradito alcune illazioni nei suoi confronti apparse nel documentario; scrive il direttore comunicazione di Greenpeace Italia Andrea Pinchera in una lettera aperta all’Internazionale:

“Cowspiracy è un documentario ben fatto tecnicamente, ma costruito su tesi discutibili. La scienza, infatti, arriva a conclusioni differenti rispetto a quanto sostenuto dai suoi autori. Basta leggere i rapporti dell’Ipcc, il comitato di scienziati coordinati dall’Onu che da anni analizza e sintetizza tutta la ricerca sui cambiamenti climatici e rappresenta la fonte più autorevole sul tema. La base, per intenderci, degli accordi internazionali come quelli siglati a Parigi nel dicembre 2015.

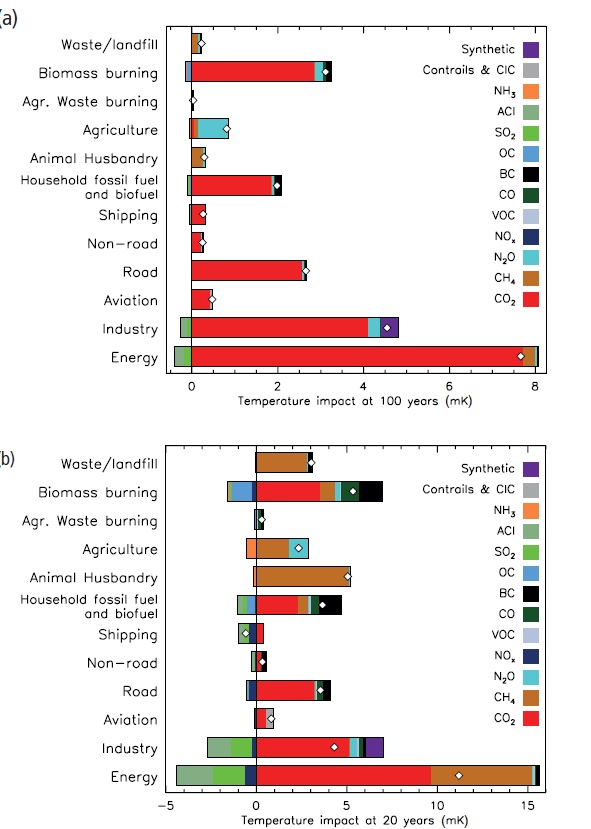

Il rapporto Ipcc dedicato alla ricerca sul clima (“The Physical Science Basis”, 2013) è composto da 1.552 pagine dettagliate, ma il contributo delle attività umane al riscaldamento globale viene sinteticamente espresso in un grafico a pagina 736. Che molto chiaramente indica come in un’ottica di cento anni (sui quali si fanno i conti ufficiali) l’impatto dell’allevamento sia marginale, enormemente inferiore a quello di energia, trasporti e industria. È su questi settori che dobbiamo concentrarci per evitare alle generazioni future catastrofici cambiamenti climatici”.

Per curiosità ho voluto verificare personalmente la pagina in questione, scoprendo una realtà un po’ differente da quella descritta da Pinchera. Infatti troviamo non uno ma due grafici, uno con le previsioni di impatto a lungo termine (a cui si riferisce il dirigente di Greenpeace) e uno con le stime da qui a vent’anni:

Sul breve termine la minaccia portata dall’allevamento si fa molto più seria, perché immette grandi quantità di metano (il cui potenziale di riscaldamento è circa venti volte maggiore dell’anidride carbonica) rilasciando pochissimi gas con effetto raffreddante sul clima. Questa seconda interpretazione, elusa da Greenpeace, risulta molto più benevola nei confronto delle tesi di Cowspiracy. Dobbiamo allora rimpallare l’accusa di scorrettezza su Greenpeace? Oppure – più probabilmente – chiavi di lettura differenti producono deduzioni differenti?

Sul breve termine la minaccia portata dall’allevamento si fa molto più seria, perché immette grandi quantità di metano (il cui potenziale di riscaldamento è circa venti volte maggiore dell’anidride carbonica) rilasciando pochissimi gas con effetto raffreddante sul clima. Questa seconda interpretazione, elusa da Greenpeace, risulta molto più benevola nei confronto delle tesi di Cowspiracy. Dobbiamo allora rimpallare l’accusa di scorrettezza su Greenpeace? Oppure – più probabilmente – chiavi di lettura differenti producono deduzioni differenti?

In definitiva, al di là dei meriti e dei difetti di Cowspiracy, l’allevamento intensivo è insostenibile per tantissime ragioni, senza volerne fare il capro espiatorio di tutto o gettare discredito su chi non lo ritiene il male assoluto. Invece il veganesimo è una buona pratica – per la cronaca: io non sono vegano – che può anche fornire un’ottima chiave di lettura del mondo, purché non se ne faccia un’ideologia che deve piegare la realtà ai propri diktat o una soluzione universale della crisi ecologica; anche perché di soluzioni universali semplicemente non ne esistono, la sostenibilità è come un mosaico che si compone di tante tessere nessuna delle quali può pretendere un carattere esclussivo, atteggiamento che riuscirebbe soltanto a vanifare qualsiasi positività. Le soluzioni universali appartengono a una certa ideologia della modernità che, possiamo dirlo con estrema sicurezza, ha già prodotto abbastanza danni e non andrebbe pertanto imitata.

Il veganesimo è una scelta personale.

Ridurre di parecchio il consumo di carne invece dovrebbe essere una necessità.

Alla fine del documentario gli autori suggeriscono di rinunciare alla carne una o più volte alla settimana.

Io non ci vedo niente di ideologico. Nessuno si illude che tutto il mondo diventi vegano.

Sarebbe come dire “usate meno l’automobile” oppure “non accendete il riscaldamento lasciando le finestre spalancate.

Consumare meno alimenti di origine animale non vuol dire diventare vegani.

La frase secondo cui il veganesimo è il “SOLO modo di vivere in modo sostenibile ed etico su un pianeta con 7 miliardi di altre persone” contrasta con quello che dici, così come questa frase di uno degli intervistati del documentario: “Non ti puoi definire un ambientalista e mangiare prodotti animali”. L’assolutismo delle posizioni di Cowspiracy – lungi da me qualsiasi tentativo di attribuire questa visione a tutti i vegani risulta abbastanza evidente al di là della’affermazione di buon senso di ridurre il consumo di carne.

Il veganesimo non e’ il solo modo di vivere sostenibile ed etico ecc.

Ci sono altri modi, ma in Italia e nei paesi ricchi se mangi carne, questa quasi sicuramente proviene da un allevamento intensivo, quindi non sara’ ne’ sostenibile ne’ etica.

Quanta carne biologica c’e’ in giro? Basta per tutti? Dove si trova?

Siamo sicuri che gli ambientalisti non vegani mangino solo prodotti non proveniente da allevamenti intensivi? E se no, possono essere definiti ambientalisti?

Insomma, qui da noi la faccenda e’ piu’ complicata di quanto possa sembrare.

Se poi nel nord-africa non c’e’ altra fonte di sostentamento se non la pastorizia, quello e’ un altro discorso. Non credo che il film Cowspiracy sia stato concepito per convincere i pastori del Sahel a diventare vegani.

Sono d’accordissimo sul fatto che le cose siano molto più complesse di come possano apparire a prima vista, ma questa cosa va spiegata agli autori di Cowspiracy che invece propongono proprio il veganesimo come unica soluzione (ho riportato alcune frasi ma questo punto di vista viene esplicitato più volte, basta consultare il link al sito del dailykos)

Ad Igor non posso che fare i complimenti per il suo articolo molto ponderato che ha, a mio avviso , il merito di toccare un problema squisitamente epistemiologico.

Non ho visto Cowspiracy (cercherò di rimediare), non sono né vegano, né vegetariano, semplicemente ho ridotto il consumo della carne per varie ragioni, prima tra le quali la salvaguardia della salute.

Al di là dell’impatto sull’ambiente, problema comunque da non sottovalutare affatto, gli allevamenti intensivi di bovini, suini, polli, pesci, ecc. vanno indagati e contrastati per i mangimi con cui vengono portati avanti, farine animali, ormoni, uso massiccio degli antibiotici in quanto favoriscono crescite accelerate. probabilmente a molti sarà noto il problema della resistenza agli antibiotici, ovvero la comparsa di nuovi batteri resistenti agli antibiotici. Gli allevamenti intensivi potrebbero diventaure concausa per l’insorgenza di nuove specie di batteri capaci di scatenare disastrose pandemie.

Ti ringrazio per i complimenti Danilo. Voglio però rivederti su DFSN anche in veste di autore, non solo di commentatore!